| World > Latin America > Caribe > Cuba | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

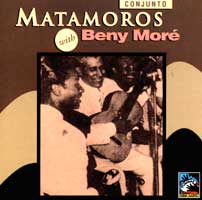

CONJUNTO MATAMOROS |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

WITH BENY MORE |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| のちにキューバを代表する大歌手になるベニー・モレーとの出会いは、ミゲールがコンフント・マタモロスを結成した2年後の1944年のことである。クエトの証言によると、ミゲールがノドの病気で歌えなくなったときに、ピンチヒッターとして紹介されたのが若き日のベニー・モレーだったという。翌45年、モレーはコンフント・マタモロスの一員としてメキシコへ演奏旅行へ出かける。かれらは当地のラジオ局やキャバレーで演奏をおこない大成功をおさめる。わずかに8曲を数えるばかりの、この伝説的なレコーディングはそのときにおこなわれたもの。 コンフント・マタモロスは、トリオのときにくらべてアフロ的なビートの効いたサウンドを信条としていたが、モレーの加入によりグルーヴにいっそう拍車がかかり、曲によっては、よくも悪くも「マタモロスらしさ」が感じられないところさえある。たとえば、'BUENOS HERMANOS' での黒っぽい粘っこさ、'SE VA A MORIR' での爆発力、'ME LA LLEVO' での疾走感は、それまでのマタモロスにはありえなかったもの。 ゴムまりのように伸縮自在に跳ねまわるモレーの声に引きずられるように、ピアノ、クラリネット、トランペット、ボンゴなどの伴奏陣もこころなしかいつもより過激にはじけている。ミゲールに飼いならされたメンバーたちが、モレーの声で「野性」にとり戻している!? 同年、メンバーはキューバへ帰るが、ひとりモレーはメキシコにとどまることになる。モレーは、リーダーのミゲールをはじめ、まわりにはメキシコ人のフィアンセがいるためと説明したが、モレーに類まれな才能と可能性を見出したクエトが、音楽にかんして厳格な規制を敷くミゲールのもとにこのままとどまっていたのでは、マタモロスの一歌手に終わってしまうのを惜しんで、コンフントを離れることをアドバイスしたというのが真相らしい。ミゲールの裏も表も知り抜いている永年の盟友だからこその、ちょっと感動するエピソードである。 クエトの予感と期待は的中し、本名のバルトロメ・モレーからベニー・モレーと改めたかれは、彼の地で「マンボ・キング」ペレス・プラード、ラファエル・デ・パス、マリアーノ・メルセローンなどの楽団との共演をとおして、中南米諸国で大ブレイクすることになる。 ちなみに、46、47年に録音された後半の9曲はミゲールがメインをとるいつもどおりのコンフント・マタモロスだが、出来はけっして悪くないのに、モレーの圧倒的なパワーのあとではどうしても平坦に聞こえてしまうのはやむをえないことだろう。 |

||||||||||||||||

|

(9.1.01) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||